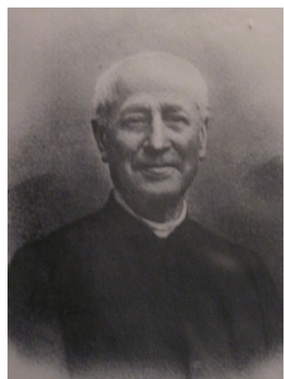

SOUTIF AMBROISE

dit

LE FRÈRE JEAN-BAPTISTE

SA VIE, SES ŒUVRES (1825-1908)

D’après le livre du chanoine Brodin (voir références ci-dessous)

René Soutif, le père du Frère Jean-Baptiste, était nous écrit un de ses contemporains, un homme de haute stature, vigoureux et très intelligent ; son regard sévère inspirait plutôt la crainte à ceux qui l'approchaient et je ne me rappelle pas l'avoir vu sourire. Il épousa Marie Poirier le 6 janvier 1818 à Champgenéteux dans la Mayenne, et s'établit sur l'importante ferme des Orières qu'il fit valoir pendant de longues années. Il y avait de l'économie, de la discipline chez les Soutif, et de bonne heure ils purent acheter, du fruit de leur travail, une petite terre située au village de la Foucquetière. C'est là que mourut René Soutif, le 1er novembre 1857, à l'âge de soixante-dix-huit ans.

La mère Soutif possédait à un haut degré, toutes les qualités de la femme forte : la rectitude du jugement, la fermeté de la volonté et une indomptable vigueur que rien ne lasse dans l'accomplissement du devoir. Joignez-y une piété sincère, une foi ardente, une tendresse et une charité inépuisables pour les malheureux et vous aurez de la mère de notre vénéré maître, un portrait bien ressemblant.

Non contente d'entourer ses petits enfants des soins les plus délicats, elle était remplie de sollicitude pour tous ceux qui habitaient sous son toit ; pour elle, les domestiques étaient des membres de la famille et elle les traitait avec une indicible bonté. Aussi avaient-ils une profonde vénération pour leur maîtresse ; elle pouvait leur demander les travaux les plus difficiles, les services les plus pénibles, ils ne lui refusaient rien ; il est vrai qu'elle savait les récompenser et ne perdait point l'occasion de leur faire plaisir. Quand il s'agissait de l'accomplissement de leurs devoirs religieux, elle ne transigeait jamais. Le soir on se réunissait pour la prière en commun ; elle la récitait elle-même à haute voix et il fallait que tout le monde fût là. Chaque dimanche, elle les accompagnait aux offices et quand approchaient les grandes fêtes de l'Église, elle n'oubliait pas de leur en faire se ressouvenir.

Il est vrai que la prière faisait ses délices. Sans jamais négliger ses devoirs de maîtresse de maison, elle trouvait chaque jour le moyen de réciter de nombreux Ave Maria. Le chapelet en effet avait ses préférences et il n'était pas rare de la rencontrer l'égrenant entre ses doigts quand elle se rendait à l'église. Aussi les gens du Pays disaient : « Les chapelets de la mère Soutif ne finissent point, elle en dit pour tout le monde ».

Elle aimait passionnément les pauvres et ceux-ci ne vinrent jamais en vain frapper à sa porte. Sa fortune pourtant était modeste mais elle savait économiser et prélever à l'occasion sur les revenus de la ferme une abondante aumône pour les malheureux. Plus tard le frère Jean-Baptiste prenait plaisir à parler de la façon délicate avec laquelle sa mère donnait si gracieusement aux pauvres en leur remettant un morceau de pain et des prières qu'elle leur faisait réciter parfois ; en 1837, racontait-il, la récolte du froment fut presque nulle aux Orières ; malgré cela, ma mère ne diminua pas ses aumônes et dieu permit que la farine put suffire pendant toute l'année à nourrir la maison et tous les malheureux qui s'y présentaient.

Quand la mère Soutif apprenait qu'un pauvre du voisinage était malade, elle s'informait aussitôt de ses besoins et lui portait ou lui faisait porter ce qu'elle avait de meilleur ; lorsque plus tard elle eut quitté sa ferme, elle prenait plaisir à passer la nuit au chevet des malades qu'elle soignait avec la délicatesse et le dévouement d'une soeur hospitalière. Une telle charité ne pouvait passer inaperçue et à Champgenéteux, on l'appelait la mère des pauvres. Elle mourut le 31 juillet 1867, à l'âge de soixante-dix-huit ans, au village de la Foucquetière, où elle s'était retirée avec une de ses filles après la mort de son mari...

C’est dans cette famille très croyante que naquit le 26 décembre 1825, le petit Ambroise Soutif, futur frère Jean-Baptiste, dont on disait à sa mère, en parlant de lui, qu’elle avait reçu une récompense du ciel par le fruit de ses entrailles. Quant à lui, en parlant de ses parents, il aimait répéter : « Je remercie Dieu de ce qu’il m’a donné de bons parents qui m’ont élevé pieusement et sévèrement pour m'empêcher de suivre les mauvais exemples et les mauvaises fréquentations. »

Dès sa petite enfance, le petit Ambroise avait été marqué par la grâce et faisait l'objet d'une exceptionnelle vertu. Chaque soir, il se mettait contre sa mère pour la prière qu'il connaissait bien avant l'âge scolaire. Dès qu'il fut capable d'accomplir à pied les 4 km qui séparaient les Orières du bourg, il se rendit aux offices où il arrivait très tôt pour prier à côté de sa mère, avec une ferveur exceptionnelle pour un enfant de son âge. On ne le voyait jamais s'amuser en chemin.

À l'école primaire, où il entra à l'âge de sept ans, il fut vite remarqué par son instituteur M. Tulard. Il était travailleur et appliqué, presque toujours premier, parfois second, il ne dépassa jamais la place de troisième. Autrefois, les communes, aidées par les notables et les nobles, suivant leur possibilité, entretenaient un ou plusieurs instituteurs. S'il était seul, il se faisait aider par l'un des meilleurs élèves parmi les plus âgés. Cet élève enseignait aux plus petits des rudiments de lecture et de calcul. Ambroise hérita vite de cette tâche. C'est sans doute là que naquit sa passion pour l'enseignement.

Parallèlement, il entra au catéchisme. L'abbé Davoust, curé de Champgenéteux et son vicaire découvrirent rapidement sa piété extrêmement rare. Il connaissait non seulement son catéchisme mais aussi son histoire sainte, ancien et nouveau testament et cela à la perfection. C'est avec une grande dévotion qu'il fit sa première communion. Il fut confirmé quelque temps après par Mgr Bouvier, évêque du Mans et originaire de Saint-Charles-la-Forêt, petite commune toute proche de Meslay. C'est d'ailleurs à l'occasion de la venue de l'évêque à Champgenéteux que l'on traça et construisit la première route pour y accéder. Auparavant, on ne pouvait s’y rendre que par des chemins creux ou à travers des champs, couverts de bruyère et de genêts.

C'est peu de temps après sa communion qu'Ambroise confia à sa mère son désir de se consacrer à Dieu. Il en parla également à son curé qui supposa qu'il voulait être prêtre et voulut lui apprendre le latin, ce qu'il refusa. À la fin de sa scolarité, il repartit aux Orières travailler à la ferme de ses parents. C'est à 15 ans, qu’il postula pour entrer à la congrégation des Frères de Sainte-Croix au Mans, appelé également « Les Frères Quatre-Bras », spécialisée dans la formation d'enseignants et d'infirmiers. Il revêtit l'habit religieux le 22 août 1841 ; il n'avait que 16 ans. Il ne devait jamais le quitter.

Son noviciat dura trois ans ; celui-ci terminé, il devint surveillant et infirmier à la maison-mère. En 1845, il quitta la maison-mère et fut nommé sous-maître à Saint-Berthevin sous la tutelle du frère Léonard avec lequel il garda une grande amitié et qu'il recueillit à Meslay, les dernières années de sa vie. Là encore, il ne fut qu'un an. Il revint au Mans. Il n'y resta qu'un an également ; l'année suivante, il fut « prêté » au diocèse d'Orléans pour y enseigner au petit séminaire de Saint-Mesmin . C’est là qu’il connut Mgr Dupanloup , évêque d'Orléans, auprès duquel il apprit la rigueur pédagogique qu'il appliquera toute sa vie.

Là encore, il ne resta qu’un an. Il revint au Mans en 1851. Il y passa ses vœux définitifs et on lui confia la direction du noviciat, ainsi que celle d'une école communale annexe, genre d'École normale où l'on formait les futurs enseignants laïques mais d'obédience catholique. Le frère Jean-Baptiste ne resta qu'un an au noviciat et à son école annexe et en 1854, il fut nommé directeur de l'école communale de Montjean.

Sa grande humilité, ses qualités d'enseignant et surtout son respect pour les prêtres et les autorités civiles auxquels il demandait conseil et auxquels il se soumettait avec une grande obéissance, fit de l'école de Montjean un véritable modèle de travail et de piété. Pour la population, le frère Jean- Baptiste devint très vite un ami précieux, un bon conseil que l'on abordait facilement. Ainsi, fit-il des réunions pour les jeunes où il abordait avec eux leurs problèmes et leurs angoisses pour l'avenir. Notamment, il était triste d'assister au début de l'exode rural. Il ne cessait de leur répéter : « Restez auprès de vos parents, n'allez pas à la ville, gardez bien les conditions dans lesquelles Dieu vous a mis, améliorez-les le plus possible mais surtout ne les quittez pas . »

C'est avec une grande tristesse qu'il quitta Montjean en 1867, après y être resté treize ans. À Montjean, chacun disait avoir perdu un ami, un conseiller, un frère, voir même « un ange gardien ». Il fut bien surpris et pleura de joie lorsqu’un matin de janvier 1868, il reçut le même jour, quatre-vingt-une lettres de ses anciens élèves et amis de Montjean.

En quittant Montjean, il alla prendre la direction de l'école communale de Flers où il ne resta qu’une année. À la fin de son séjour à Flers, le frère Jean-Baptiste fut désigné par sa congrégation pour aller à Rome, au chapitre général, pour traiter des affaires de celle-ci, qui étaient dans une situation difficile. Il y rencontra plusieurs fois Pie IX . Il visita tous les monuments religieux et toutes les chapelles et églises de Rome.

À son retour de Rome en 1868, il prit la direction de l'école communale de Meslay-du-Maine, créée au début du siècle, mais qui périclitait. Très vite, le frère Jean-Baptiste comprit les difficultés qu'il aurait à surmonter. Il obtint de ses supérieurs la nomination près de lui du frère Apollinaire et du frère Hilarion. Il avait la passion du savoir et de l'enseignement. Il disait d'ailleurs, suivant les principes de Mgr Dupanloup : « une classe bien tenue est une classe studieuse. »

Mais le frère Jean-Baptiste n'était pas simplement un enseignant exceptionnel. C'était aussi et avant tout un grand chrétien. Sa grande charité, son amour du prochain en firent à Meslay, le père des pauvres et des malades. Par ailleurs, comme tous ceux qui aspirent à la sainteté, le frère Jean-Baptiste aimait à se mortifier. Il ne buvait que de l'eau, mangeait peu et souvent il ne dormait que quelques heures sur une espèce de grabat.

C'est pendant la guerre de 1870, que la grande bonté et l’immense charité du frère Jean-Baptiste se manifestèrent le plus. Après la défaite de l’armée du général Chanzy près du Mans , beaucoup de soldats, malades, égarés et hébétés, tentaient de regagner leurs foyers. Sa chambre et celle des autres frères furent misent à la disposition des soldats les plus malades. L’étude ne se fit plus que dans une seule classe ; les autres permirent d’accueillir des soldats. Tous recevaient des soins et de la nourriture. On était en janvier 1871 ; il faisait très froid en Mayenne. Il tombait de la neige. Non satisfait d'accueillir tous les soldats qui étaient parvenus jusqu'à lui, chaque soir, le frère Jean-Baptiste avec sa lanterne, partait sur les routes environnantes à la recherche de quelques soldats blessés, terrassés par le froid et parfois se mourant au pied d’une haie ou au creux d’un fossé. Il les aidait à marcher et à rejoindre l’école mais si cela s'avérait impossible, il n'hésitait pas à réveiller quelques fermiers du voisinage qui les ramenaient en charrette.

Comme souvent, après les guerres, il y eut de nombreuses épidémies et le frère Jean-Baptiste contracta la fièvre typhoïde. À cette époque la fièvre typhoïde était presque toujours mortelle. Il fut soigné avec un grand dévouement pas son ami, le docteur Fortin. Tout le monde pensait qu'il allait mourir, mais Dieu avait sans doute jugé que sa mission terrestre n'était pas terminée et il se rétablit.

En 1882, fut votée la loi Jules Ferry, sur « la séparation de l'Église et de l'État » ; les inspecteurs laïques attendirent 1891, à la limite de leurs possibilités, pour lui signifier son congé. Il accepta la sentence et fonda alors le collège Saint-Joseph dans une grande maison près de l'église où la plupart de élèves le suivirent ; ils étaient plus d'une centaine au nouveau collège, alors qu’il n'en resta que 27 à l'école publique.

Il ne prit jamais la direction de Saint-Joseph et n’y fit pas la classe, car ces yeux ne le lui permettaient plus. Mais, il dirigea les travaux de mises aux normes de cette maison ; commencés en 1891 ils furent terminés à Pâques 1892. Il resta neuf ans à Saint-Joseph. En 1903, la loi interdit aux religieux d’enseigner en soutane dans un établissement scolaire. Lui ne voulut pas se séparer de sa soutane : « Elle me colle à la peau » disait-il. Il se retira à Montéclair, maison de retraite à Angers, réservée aux prêtres et religieux.

Au début, on le vit encore faire quelques travaux de jardinage, mais peu à peu ses forces déclinèrent et on ne le rencontrait plus qu'à la chapelle où il passait des heures à prier. Ne pouvant plus lire, il récitait son chapelet. S'il ne récitait pas le chapelet, il somnolait devant un maigre feu de cheminée.

Il s’éteignit le 13 mars 1908, et fut inhumé dans le cimetière de Meslay-du-Maine, entouré d’une foule immense, constituée non seulement par les habitants de Meslay et de sa région mais aussi, par des délégations de Saint-Berthevin et de Montjean, ainsi que par ses neveux et nièces et leurs enfants, venus de Champgenéteux et des communes voisines.

Dès 1909, deux livres lui furent consacrés :

- V. Brodin, curé de Saint-Pierre de Laval, Le Frère Jean-Baptiste, sa vie, ses œuvres (1825-1908), Laval, Imp. Goupil, 1909.

- G. Poussin, Ambroise Soutif, en religion frère Jean-Baptiste, de la congrégation des Frères de Sainte-Croix 1825-1907, Chailland 1909.

Site de Jean Faucheux – Contact : jb.faucheux@orange.fr - © Jean Faucheux 2015

FONDATION DE LA CONGRÉGATION

DE

SAINTE-CROIX

Né à Laigné-en-Belin, France, Basile-Antoine-Marie Moreau était le neuvième d'une famille de quatorze enfants. Ses parents étaient cultivateurs. Le curé de Laigné-en-Belin discerna très tôt chez le jeune garçon les signes d'une vocation particulière et il encouragea ses parents à lui faire entreprendre les études qui le mèneraient à la prêtrise. Après le collège, Basile entre au séminaire du Mans. Il est ordonné prêtre en 1821, à l'âge de 22 ans. L'évêque du Mans l'envoie à Paris parfaire sa formation en théologie chez les Sulpiciens et s'imprégner de leur spiritualité. Revenu au Mans en 1823, il est nommé professeur au séminaire. Durant treize années, il y enseignera successivement la philosophie, le dogme et l'Écriture Sainte.

Tout en remplissant sa tâche de formateur, le jeune prêtre, de nature active, organise un groupe de prêtres auxiliaires pour prêcher des missions et des retraites dans les paroisses. La même année, son évêque lui confie la direction de la communauté des Frères de Saint-Joseph, fondée en 1820 par le curé de Ruillé-sur-Loir, Jacques-François Dujarié et qui réunissait des laïcs enthousiastes répondant aux besoins en enseignement élémentaire des villages de la région. Dans le but d'assurer une collaboration permanente entre les deux groupes, Basile Moreau les réunit, en 1837, en une seule communauté et leur donne la mission d'éduquer la jeunesse et d'évangéliser les campagnes. Pour les services intérieurs, de la communauté et du pensionnat, il engage quelques femmes, les premières sœurs. Il propose à tous et à toutes les vœux de religion, qu'il prononcera lui même le 15 août 1840. L'Association de Sainte-Croix (du nom de la commune où elle est implantée) est née et compte des religieux prêtres et des religieux frères.

En 1841, la venue de Léocadie Gascoin assure une base solide à la communauté de religieuses qui évoluait parallèlement aux religieux, les Marianites de Sainte-Croix. La petite congrégation connaît une croissance rapide car le père Moreau demeure soucieux de son développement et n'hésite pas à répondre aux demandes qui lui parviennent de partout. Il envoie ses religieux missionnaires en Algérie (1840), aux États-Unis (1841), au Canada (1847), au Bengale oriental (1852). Aujourd'hui, les quelque mille membres de Sainte-Croix se trouvent sur cinq continents et dans dix-huit pays.

En 1857, le pape Pie IX approuve officiellement la Congrégation de Sainte-Croix, du moins celle des Prêtres Salvatoristes et des Frères Joséphites, car la congrégation des Marianites de Sainte-Croix ne recevra l'approbation romaine que dix ans plus tard, en 1867. Une douloureuse période de dissensions à l'intérieur de la congrégation et de graves déboires financiers amenèrent le Père Moreau à offrir sa démission à la fonction de supérieur général. L'annonce de son acceptation par le pape lui parvient le 14 juin 1866, jour de sa fête. Le père Moreau se retire, avec deux de ses sœurs, dans une petite maison située à côté de l'Institution de Sainte-Croix. Sans amertume ni haine, et pardonnant à tous, il passe ses dernières années à donner des prédications dans les paroisses du Mans et des environs. Il tombe malade en janvier 1873 et meurt le vingt du mois. Le père Moreau est inhumé dans le cimetière de la communauté. Vingt ans après sa mort, les supérieurs généraux entreprirent de raviver la mémoire apostolique et la spiritualité de Basile Moreau.

Reconnu vénérable par le pape Jean-Paul II le 12 avril 2003, le décret validant un miracle attribué à son intercession a été promulgué le 28 avril 2006, et le père Basile-Antoine-Marie Moreau a été proclamé bienheureux le 15 septembre 2007 au Centre Antarès, dans la ville du Mans en France.

Aujourd'hui, la Congrégation de Sainte-Croix qui compte environ 1600 religieux répartis dans 16 pays n'a plus de présence en France (à part un Vicariat de France au Mans qui n'a plus semble t'il d'activité) et a son siège à Rome. L'essentiel de son activité au Canada et aux États-Unis. Les religieux de Sainte-Croix se consacrent à l'éducation.

Fondation au Canada

de la

Congrégation de Sainte-Croix

1847 - Arrivée à Montréal (à Saint-Laurent) des Frères, des Sœurs et d’un Père de Sainte-Croix; fondation du Collège de Saint-Laurent et prise en charge de la paroisse.

1855 - Ordination du premier religieux prêtre canadien : Camille Lefebvre.

1857 - Visite du fondateur de Sainte-Croix, le bienheureux Basile Moreau.

1864 - Fondation d’un Collège à Saint-Joseph de Memramcook, Nouveau-Brunswick

1869 - Fondation du Collège Notre-Dame à Montréal 1880 Fondation des Petites Sœurs de la Sainte-Famille par sœur Marie-Léonie et père Camille Lefebvre.

1890 - Envoi des premiers religieux canadiens comme missionnaires au Bengale oriental

1904 - Début de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal par le frère André.

1934 - Le Collège de Memramcook devient l’Université Saint-Joseph.

1935 - Lancement de la Jeunesse Étudiante Catholique (JEC).

1937 - Début des Éditions Fides.

1953 - Transfert à Moncton de l’Université Saint-Joseph.

1956 - Fondation de la Maîtrise des Petits Chanteurs du Mont-Royal.

1957 - L’État du Nouveau -Brunswick prend charge de l’Université qui devient l’Université de Moncton.

1958 - Création d’une province Acadienne.

1958 - Création d’une province religieuse anglophone au Canada (d’est en ouest) 1982 - Béatification du Frère André.

1989 - Le P. André Richard devient évêque de Bathurst au Nouveau-Brunswick

2002 - Mgr André Richard devient le 5e archevêque de Moncton.

Liens : Congrégation Sainte-Croix au Canada : http://www.ste-croix.qc.ca/index.php

Jean Faucheux est seul titulaire de l'intégralité des droits d'utilisation et d'exploitation des textes et des documents personnels (schémas, cartes, photographies…) utilisés sur ce site. Ces fonds sont exclusivement réservées à un usage non commercial. Toute utilisation à des fins d'édition est donc rigoureusement interdite. En tout état de cause, toute diffusion des documents devra comporter l’indication d’origine.